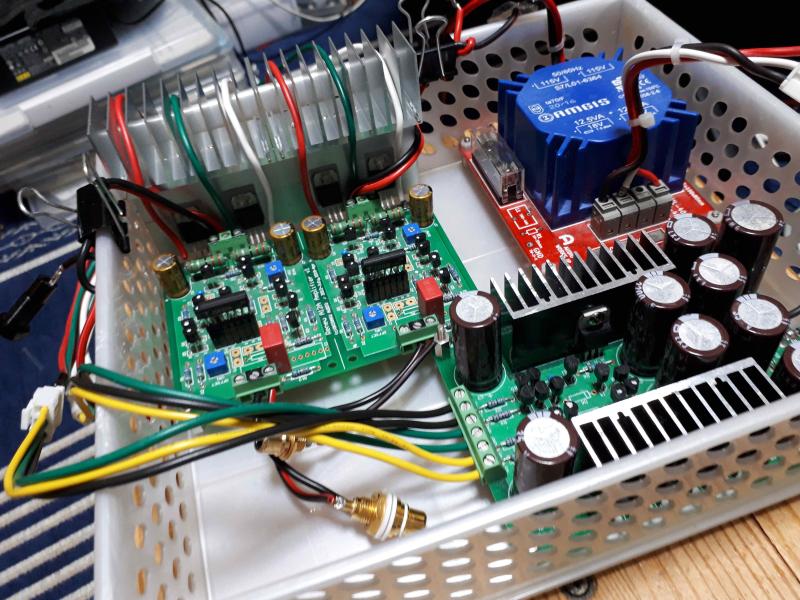

コネクタ 燃えない様にする

2023/8/1

今日も実験用の電源基板、トランス配線をイジっていた。

結局電源が音質の大部分を決めてしまう様に感じている。

圧着工具、ニッパ、ハンダゴテを手にしない日が無い(笑)

DAC関連を自作するようになって一番感じるのは

市販されているコネクターを使って実験時の繋ぎ変えで

極性を間違えて燃える事が無い様にする事の重要性だったりする(笑)

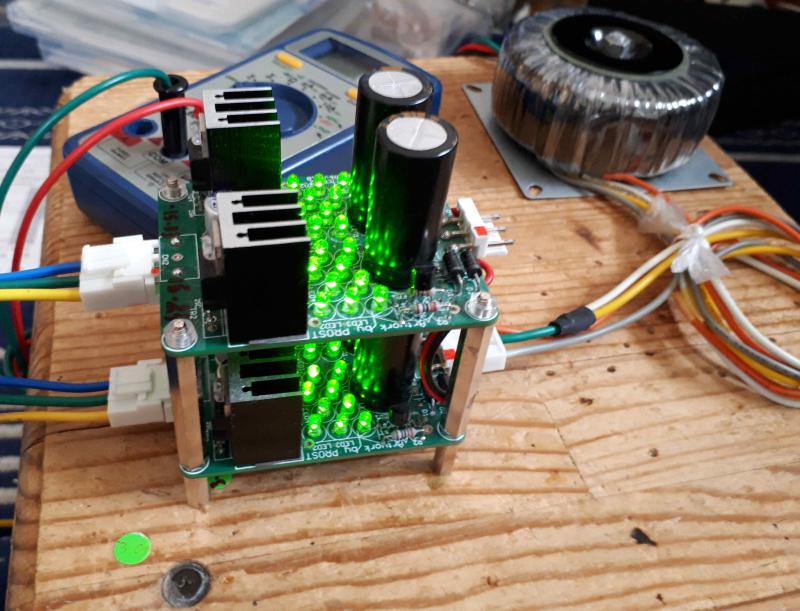

このLED電源は音の強弱でLEDが微妙に点滅している様に見える(笑)

そのせいなのか?中高音にクセを感じる。好みの人はそれで良いだろうけど...

結局電源が音質の大部分を決めてしまう様に感じている。

圧着工具、ニッパ、ハンダゴテを手にしない日が無い(笑)

DAC関連を自作するようになって一番感じるのは

市販されているコネクターを使って実験時の繋ぎ変えで

極性を間違えて燃える事が無い様にする事の重要性だったりする(笑)

このLED電源は音の強弱でLEDが微妙に点滅している様に見える(笑)

そのせいなのか?中高音にクセを感じる。好みの人はそれで良いだろうけど...

— posted by くま at 09:14 pm

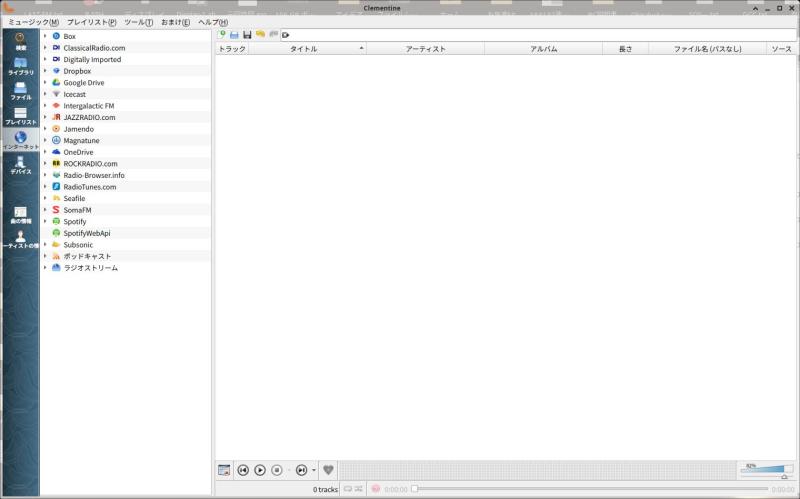

ネットラジオ 有料ストリーミング

2023/7/31

近所のツタヤがCDレンタルを止めたので新しい音源の確保が必要という事で

こんなソフトを検討している。もちろん有料なチャンネルは契約が必要(笑)

こんなソフトを検討している。もちろん有料なチャンネルは契約が必要(笑)

— posted by くま at 08:58 pm

A12アンプ基板 リベンジ(1)

2023/7/27

かなり以前にお気楽さんkitのA12基板を入手組み立てていたが

バイアス電流調整中に最終段Trを破損してそのままになっていた。

今更なのだが再度挑戦している(笑)

何の事は無い最終段のTrに付いている抵抗を0.47Ωから2.2Ωしたところ

安定して動作し始めた(笑)

実はこのアンプ基板を入手したのはいただき物の2SK150Aがあったからであった。

この一体型のペアFETは音が良いと評判だったものだ。

動作が安定していない状態では分からなかったが...これ噂どうりで凄いかも!

参考記事 お気楽kit A12 を作る

バイアス電流調整中に最終段Trを破損してそのままになっていた。

今更なのだが再度挑戦している(笑)

何の事は無い最終段のTrに付いている抵抗を0.47Ωから2.2Ωしたところ

安定して動作し始めた(笑)

実はこのアンプ基板を入手したのはいただき物の2SK150Aがあったからであった。

この一体型のペアFETは音が良いと評判だったものだ。

動作が安定していない状態では分からなかったが...これ噂どうりで凄いかも!

参考記事 お気楽kit A12 を作る

— posted by くま at 11:33 pm

apu2 platform

2023/7/22

先程pcengines.chを覗いたら apu2e2 の在庫が昨日は約135個程度あったものが

No stockになっていた。Audio用途なのか本来のサーバー通信環境用なのか?

まだまだ需要はあるのに生産中止とは何だかなぁ である。

No stockになっていた。Audio用途なのか本来のサーバー通信環境用なのか?

まだまだ需要はあるのに生産中止とは何だかなぁ である。

— posted by くま at 03:58 pm

Firefoxから音がでなくなる Archlinux

まぁ大多数の方々はLinuxを

しかもArchlinuxをDesktopで使うという事は無いでしょうが(笑)

自分は変人なので常用しています。

時々音が出なくなるのは当たり前で

その時はalsamixerやpulseaudioコマンドをイジって何とかしていましたが

決定打が無かった(笑)

今回本格的に音が出なくなりpulseaudiからデバイスも見えない状況に陥って...

ググっていたら見つけた!!

Firefoxの音が出なくなった → pulseaudio --start しよう

この情報で救われた!感謝!

http://mylinux.blog42.fc2.com/blog-entry-709.html

しかもArchlinuxをDesktopで使うという事は無いでしょうが(笑)

自分は変人なので常用しています。

時々音が出なくなるのは当たり前で

その時はalsamixerやpulseaudioコマンドをイジって何とかしていましたが

決定打が無かった(笑)

今回本格的に音が出なくなりpulseaudiからデバイスも見えない状況に陥って...

ググっていたら見つけた!!

Firefoxの音が出なくなった → pulseaudio --start しよう

この情報で救われた!感謝!

http://mylinux.blog42.fc2.com/blog-entry-709.html

— posted by くま at 02:40 pm

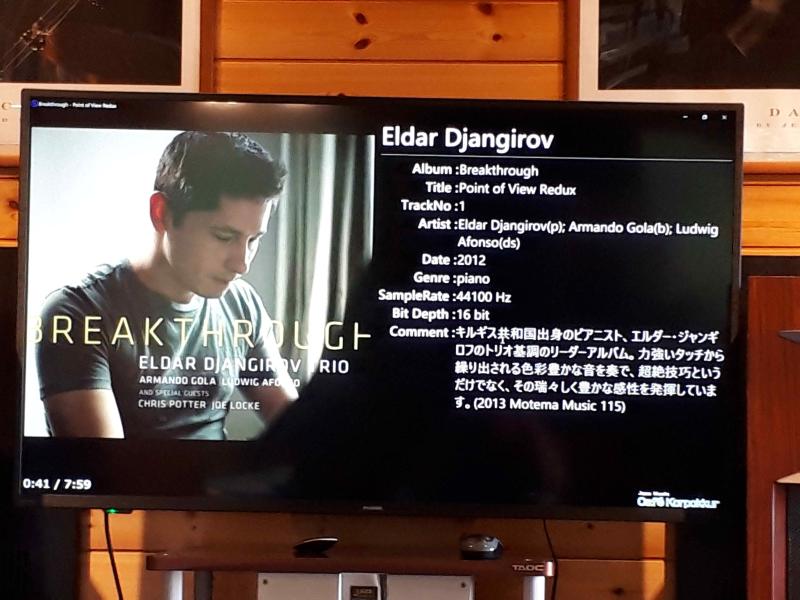

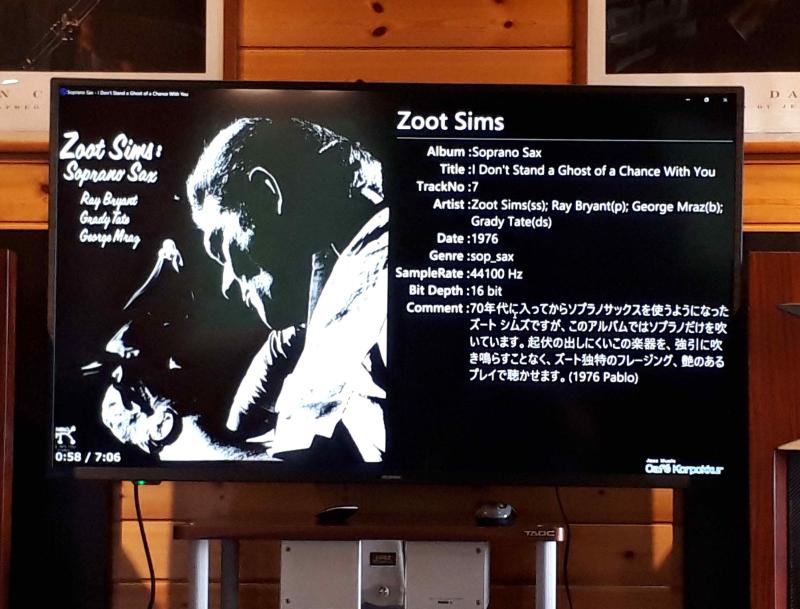

昨日も某JAZZ喫茶へ行ってきた...

自分が勝手に思っているだけなのか(笑)

マスターの選曲が自分の好みに合わせてくれているのか?

本日も良いCDに巡り会えた!

Cafe-korpokkurの「ライナーノーツ」というか曲紹介コメントは

とても素晴らしいと思う。

次に何を聴こうかと考えるヒントに繋がるし

このアルバムは衝撃的?だった...帰宅後に拘って新品CDを密林で発注したが

納期が一ヶ月先とか えーーーー最初から説明してよ!

ピアノ:Ray Bryant ベース:George Mraz という豪華なメンバー?と思うのだが

この二人個別のリーダーアルバムも所有していてお気に入りなのでお気に入りが何倍にも(笑)

マスターの選曲が自分の好みに合わせてくれているのか?

本日も良いCDに巡り会えた!

Cafe-korpokkurの「ライナーノーツ」というか曲紹介コメントは

とても素晴らしいと思う。

次に何を聴こうかと考えるヒントに繋がるし

このアルバムは衝撃的?だった...帰宅後に拘って新品CDを密林で発注したが

納期が一ヶ月先とか えーーーー最初から説明してよ!

ピアノ:Ray Bryant ベース:George Mraz という豪華なメンバー?と思うのだが

この二人個別のリーダーアルバムも所有していてお気に入りなのでお気に入りが何倍にも(笑)

— posted by くま at 08:47 am

Symphonic-mpd パパリウス氏が復活!

2023/7/16

公私ともに暗いニュースばかりこの頃であったが

掲示板を覗いてみると復活された模様...

USB版の開発が再開している様だ\(^o^)/

自分はI2S出力派なのだが今回のUSB版で得られたノウハウが

I2S出力版にもフィードバックされて更に高音質に磨きがかかればとか

勝手な妄想を抱いている。

独り言としては

I2S版にALSA拡張版が標準で載らないかなぁとか(笑)

※RaspberryPi4をAK4137接続して

DoP再生の場合には768KHz32bitまであれば理想的である^^;

掲示板を覗いてみると復活された模様...

USB版の開発が再開している様だ\(^o^)/

自分はI2S出力派なのだが今回のUSB版で得られたノウハウが

I2S出力版にもフィードバックされて更に高音質に磨きがかかればとか

勝手な妄想を抱いている。

独り言としては

I2S版にALSA拡張版が標準で載らないかなぁとか(笑)

※RaspberryPi4をAK4137接続して

DoP再生の場合には768KHz32bitまであれば理想的である^^;

— posted by くま at 09:50 am

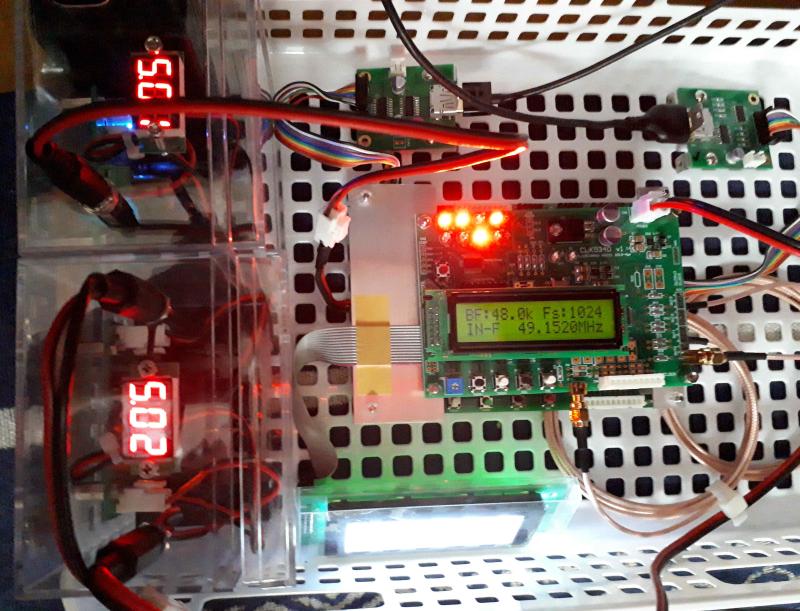

CLK5340クロック基板(3)

2023/7/10

大変苦手な整理整頓が大体終わり(笑)

メインシステムへ組み込み出来そうな気がする。

2階建てを支える板はアルミ製に変更した理由はカッコいいからは嘘で

前の基板はソリが大きくて足が浮くから(笑)

電源基板は熊電源基板に前述のWIMA製コンデンサーを奢ったモノ

ベースラインがくっきりして満足!

現状稼働している電源基板すべてを交換したら手持ちが無くなったので再度注文した(笑)

メインシステムへ組み込み出来そうな気がする。

2階建てを支える板はアルミ製に変更した理由はカッコいいからは嘘で

前の基板はソリが大きくて足が浮くから(笑)

電源基板は熊電源基板に前述のWIMA製コンデンサーを奢ったモノ

ベースラインがくっきりして満足!

現状稼働している電源基板すべてを交換したら手持ちが無くなったので再度注文した(笑)

— posted by くま at 02:45 pm

Comments