そこで現状RaspberryPiにvolumioをインストールして音源再生をしているが

現在までRaspberryPiの話が出来る人と会った事が無いという方と知り合う事が出来て色々なお話をした。

まぁ自分も県内でRaspberryPiを使って音源再生をしている方は他に一人しか知らないので

超マイナーな世界だとは思う(笑)

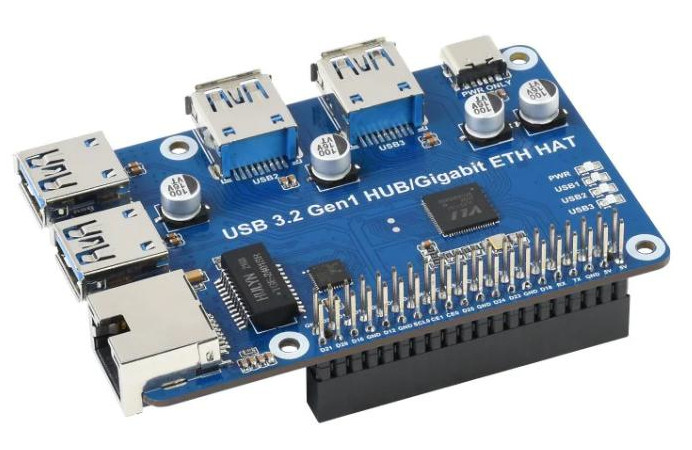

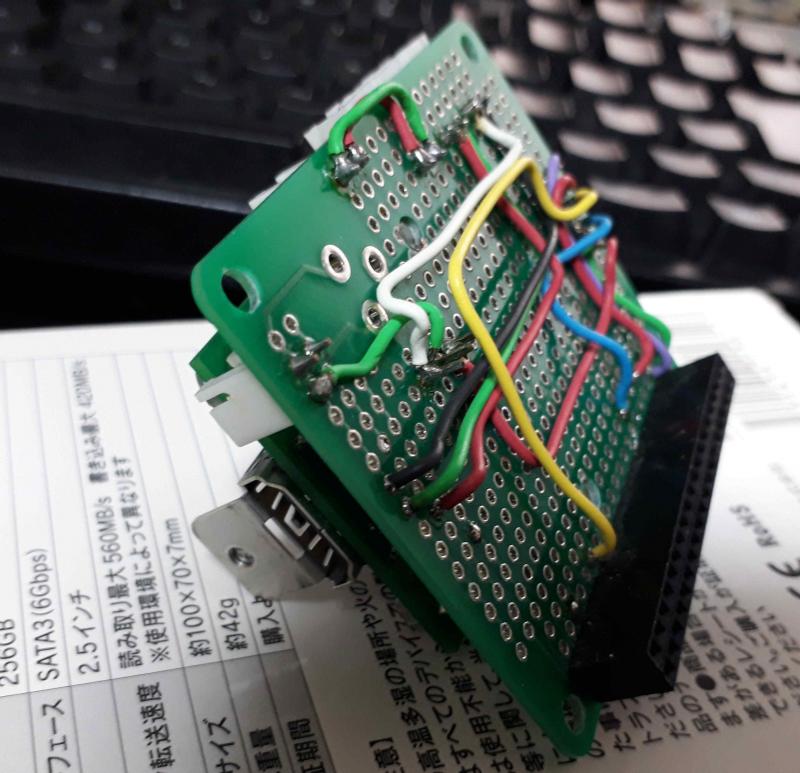

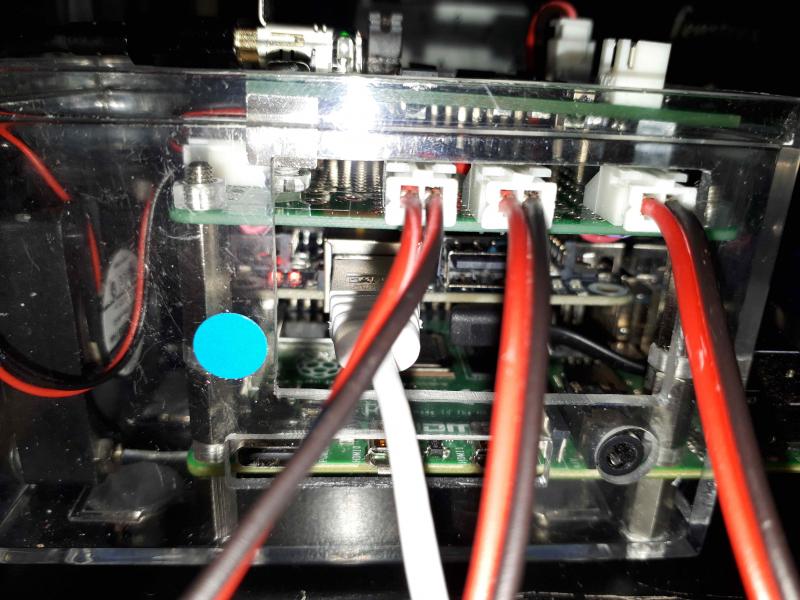

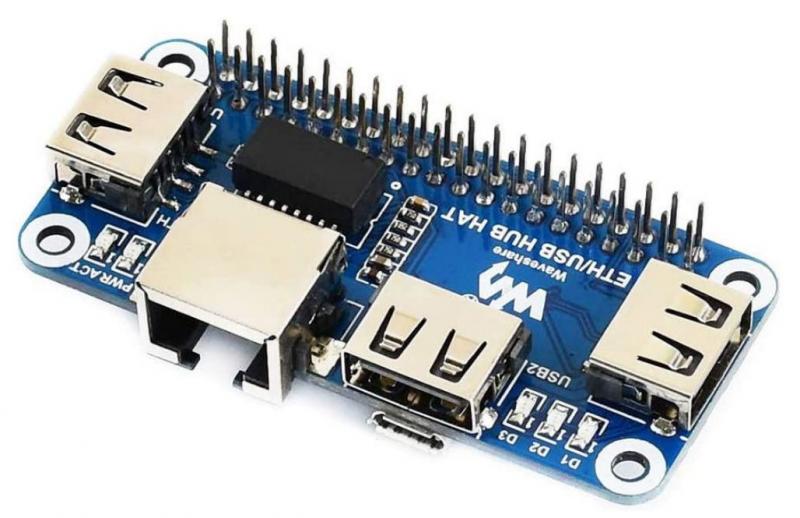

自分はラズパイ2から始まって現在はラズパイ4を3台使ってそれぞれ違うHAT基板やOSで

日々どの方式が良いのか?テストを重ねているというか迷走している状態だったが

最近は lightmpd/upnpgw に可能性が見えたので

その環境での音質向上のため

色々なパラメーター変更しながらベターを探している。

ラズパイについては

もう何年も取り組んでいるのだが

最新ラズパイ本体値段が高騰して「安くて高音質」ではもう無くなっている様に思う。

それでもラズパイに拘っているのは

市販されているハードで特別な改造もせずにI2S信号を出力出来るから

これはI2S信号を直接DACへ入力して音を聴いた経験がある方でなければ理解出来ない事だと思う。

それでも本気でラズパイで考えられる最高の音質を得ようとすると

本体価格の何倍もお金がかかってしまう。

致命的なのはMCLK信号が単体では出力出来ない事である。

接続するDAC_IC自身で解決するか?あるいはリクロック基板追加で生成してやるか?

現状市販されているDAC_ICはほとんどがスレイブモードで且つMCLK信号を必要とするので

その弱点を補い高性能を求めると結構な金額となってしまう。

なので「違う方法でも同レベルの音が得られるのでは無いか?」とか思う事が良くある(笑)

それでも止められないのは何故だろうか...

その他並行して通常のサウンドカードからI2S信号を引き出し

それを据え置きDACへ入力する方式もテストしているが改造可能なサウンドカードは大抵

Windowsの基本仕様である192KHzまでのサンプリング周波数となっており

新しいフォーマットであるDSD音源の再生はPCM変換をすることにより

不可能ではないが高音質レベルにはちょっと厳しい。

中々デジタルプレーヤー環境の構築から抜けられ無い(笑)

マスターから宣伝の許可をいただいたのでリンクを貼ります。

自分はリリースされているタイトルはすべて購入して聴いています。

個人的には

最新版の YOSHIMITSU OKADA QUARTET 「SONGS IN MY HEART」

9曲目の生々しさが最高です。

このCDには録音、製作時の拘りが詰まっていると思います。

録音エンジニア方やお店のママさんにそのお話を聞いてなるほど!と....

けれど それをあえて書きません。

何度も書いていますが膨大なテキストを費やしても音の良さは伝わらないから...

まずは聴いて欲しいと思います。

参考リンク JULIAN RECORDS

蛇足...

レーベル犬は実在しています。何とも可愛いいです。

タイミングが合えばお店のピアノ下にいるかも知れません(笑)

Comments